倚槛穷双目,疏林出远村。 秋深山有骨,霜降水无痕。 天地供吟思,烟霞入醉魂。 回头云破处,新月报黄昏。 ——《列岫亭》宋·江定斋

霜降 霜降是二十四节气之第十八个节气。此时太阳到达黄经210°。“霜降”是秋季的最后一个节气,是反映气温变化的节气,代表着秋季到冬季的过渡,意味着即将进入冬天。 气象变化

中国古人将霜降分为三候:一候豺乃祭兽,二候草木黄落,三候蜇虫咸俯。 一候豺乃祭兽 《逸周书》中记载:“霜降之日,豺乃祭兽”,又曰:“豺不祭兽,爪牙不良”,意思是说在此节气中,豺狼开始捕获猎物,并以先猎之物祭兽,如同人间新谷的收获,用以祭天,以示回报,并祈祷来年风调雨顺,是兽之义,也是人之本也。 二候草木黄落 俗话说“霜降杀百草”,霜降节气过后,即是深秋。这时候气温已经很低了,到了秋末树叶枯黄凋落,而百草也会失去生机,慢慢变枯萎了。 三候蜇虫咸俯

这期间蜇虫全在洞中不动不食,垂下头来进入冬眠状态中。此时的大自然,是一种寂静的美,蜂蝶不见踪迹,蜇虫无声,都在为经历漫长的冬天而作准备,以修行的姿态,期待来年的新生。

节气民俗

吃柿子

柿叶翻红霜景秋,碧天如水倚红楼。在中国的一些地方,霜降时节要吃红柿子,在当地人看来,这样不仅可以御寒保暖,还能补筋骨。有些地方对于这个习俗的解释是:霜降这天要吃杮子,不然整个冬天,嘴唇都会裂开。 饮酒赏菊

南朝梁代吴均的《续齐谐记》上有记载。“霜降之时,唯此草盛茂”。在气象学上,一般把秋季出现的第一次霜叫做“早霜”或“菊花霜”,因为此时菊花盛开,正值赏菊的好时节。当秋菊盛开的时候,中国很多地方在这时要举行菊花会,赏菊饮酒,以示对菊花的崇敬和爱戴,登高山,赏菊花,也就成为了霜降这一节令的雅事。 吃鸭子

民谚有“补冬不如补霜降”的说法,所以很多地区都有霜降进补的习俗,认为“秋补”比“冬补”更要紧。闽南和台湾地区在霜降这一天都要吃鸭子作为进补,也就是北方常说的“贴秋膘”。在闽南有一句谚语,叫做“一年补通通,不如补霜降”。从这句小小的谚语就充分的表达出闽台民间对霜降这一节气的重视。 霜降●诗词鉴赏 九日登李明府北楼 唐·刘长卿 九日登高望,苍苍远树低。 人烟湖草里,山翠县楼西。 霜降鸿声切,秋深客思迷。 无劳白衣酒,陶令自相携。 刘长卿这首诗写了秋日游子的羁旅之思,登高远眺,远树苍苍,人烟渺渺。 霜降节气以后,天气变凉,大雁南归,空中鸣叫,声声哀切,深秋景物令人联想到冬季即将来临诗人不需要白衣送酒,自己带酒而来,一醉方休。 泊舟盱眙 唐·韦建 泊舟淮水次,霜降夕流清。 夜久潮侵岸,天寒月近城。 平沙依雁宿,候馆听鸡鸣。 乡国云霄外,谁堪羁旅情。 这首诗给人的感觉是冷清而萧瑟的,诗人从远近,动静,为我们描绘了一幅绝美的秋夜江景。其情深沉,其境悠远,极具艺术感染力。潮水在河岸上蔓延,月光如雪,笼罩着平沙落雁、旅馆鸡鸣。 而产生这种冷清萧瑟之情的原因,正是这浓厚的思乡之情啊! 霜降●好书荐读

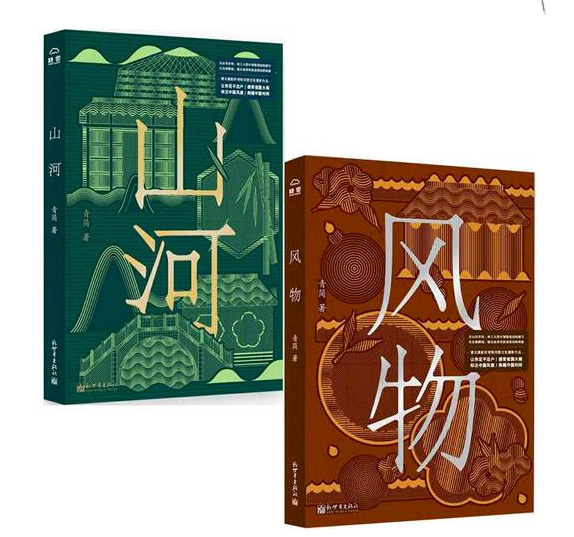

内容简介 《山河》《风物》是青简对中国地域风俗的可视化记录,分别选取了文化美学关键词“江南、北国、边陲、小园”和“雪落、雨来、花开、访茶、岁时”,用拥有象且又同时很意境化的中国美学视角,摄影照片加以文字记录,准确地传达出“中国时间”之美,将诗情画意和人文表达完美地统一到了一起,是一本阅读性突出、收藏性极高的作品。 作者镜头里的二十四节气,似乎比这个消费时代赋予二十四节气的诸多定义更缓慢也更安静。其摄影作品《二十四节气》在中国申报联合国非物质文化遗产的宣传片中使用。

|